9月は『防災月間』いざという時に備えましょう

2025年 9月 20日 土曜日

今年の夏は連日の猛暑続きでしたね。

まだまだ残暑が厳しい時期ですが、体調に気を付けて頑張っていきましょう。

◆9月は防災月間

ところで、9月は防災月間というのをご存知でしょうか。なぜ9月が防災月間かというと、

- 過去に起こった災害(関東大震災や伊勢湾台風の発生月)

- 二百十日(にひゃくとおか)と言って立春から210日目にあたる二百十日は、古くから台風や天候の崩れが多い厄日とされていて、現在の暦では9月1日前後にあたる。

そのようなことから、この時期に災害への意識を促す意味合いで指定されました。

災害が発生すると、スーパーマーケットやコンビニでは食べ物が品薄になり、購入しにくくなります。電気・水道・ガスといったライフラインも断絶されてしまうと普段通りの生活が難しくなってしまいます。

地震や台風など自然災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、日頃からしっかりと準備しておくことが大切です。

その中でも、食料の確保はとても重要な部分を占めます。

◆何を準備する?

まず思い浮かぶのは、「水」ではないでしょうか。

ライフラインの断絶も想定されるため、水は必ずストックしておきましょう。

水は、飲み水以外にも料理や手洗い、トイレを流す時にも使用できます。

保存水と呼ばれるミネラルウォーターは、賞味期限が5~10年と長く備蓄するには適しています。

水以外にも普段飲んでいるお茶などあれば一緒に常備しておくことをおすすめします。

◆どのくらいの量が必要?

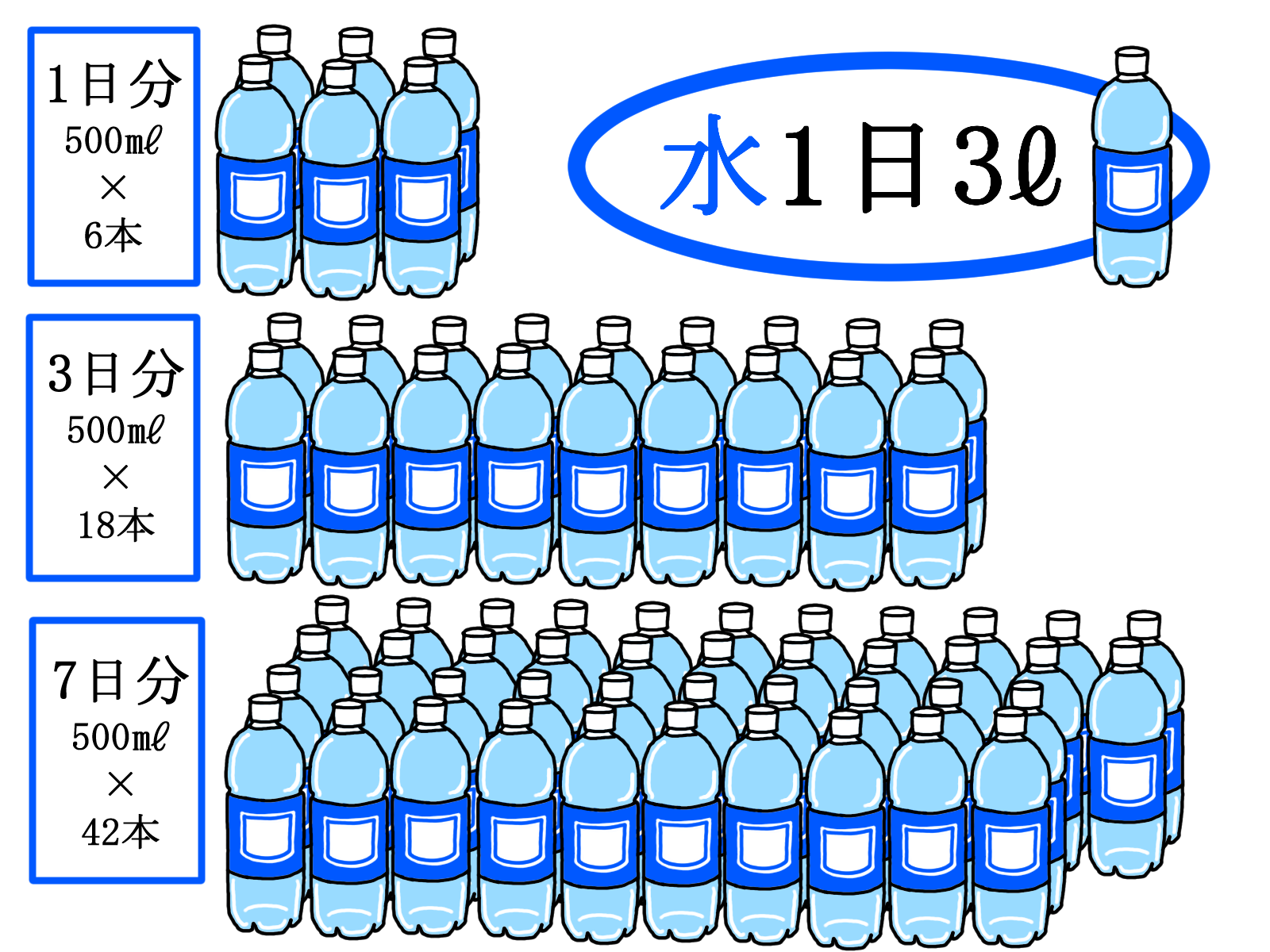

備蓄する水の量は、飲料水だと1人1日3L、最低3日分必要と言われています。

7日程度確保できると理想的です。

◆食料の確保

水の次は、食料の確保です。

過去の災害の事例では、ライフラインの復旧まで1週間かかるケースが多かったようです。

食材の入荷が困難になるため、家庭での非常食の備蓄が重要です。

非常食も水と同じく最低でも3日分、理想としては1週間程度の量を備蓄しておく必要があるといわれています。

◆非常食とは?

非常食と聞いて、乾パンなどをイメージする方も多いのではないでしょうか。

避難袋に入れて持ち運ぶものや家に備蓄しておくものなど種類も様々です。開けるだけですぐに食べられる乾パンやビスケットのようなものから、調理が簡単で美味しく食べられる非常食が数多く販売されています。

ここで、代表的な非常食をご紹介します。

- アルファ化米

最近よく見かけることも多いかもしれませんがどのようなものかご存知でしょうか。

アルファ化米は、水があれば、食べることができます。

簡単にいうと、炊きたてのご飯を急速に乾燥させたもので、水で戻せて食べられます。

お米に含まれるデンプンは、生米のままでは「ベータ(β)デンプン」と呼ばれ、消化されづらくまずい状態です。

炊飯し水分が含まれると、米がアルファ化し「アルファ(α)デンプン」になり味も美味しくなります。

この状態で急速乾燥させると、お米はアルファ化した状態で保たれ、お水かお湯を入れるだけで炊飯したお米の状態に戻ります。

最近は、チャーハンや炊き込みご飯などバリエーションも豊富です。

水分がないため、長期保存が可能で非常食にも備蓄食料にも適しています。

◆非常食として何を準備する?

非常食を一から揃えるのは大変です。

実は、防災用の非常用として販売されているものだけが非常食になるのでなく、身近な食品(日常食品)も非常食になります。

缶詰、レトルト食品、インスタント食品、魚肉ソーセージ、ドライフルーツ、ナッツ類など普段から食べ慣れているものを少し多めに揃えておくといざという時に便利です。

そして、おいしく食べられることは心身の安定にもつながります。

ただでさえストレスにさらされる環境下なので、普段食べ慣れているものがあれば、ほっとした気持ちにもなりますよね。

チョコレートなどのお菓子もあるとほっとひと息つくことができるので、他の食材と一緒に備蓄しておくのがおすすめです。

※食料の他に、熱源の確保として、カセットコンロとカセットガスボンベがあるとさらに生活環境がアップします。調理はもちろんのこと、冬場は暖をとることもできます。

◆どのように揃える?

災害が起こると手軽にエネルギーを補給できるおにぎりやパン、カップ麺など炭水化物中心の食生活になりがちです。

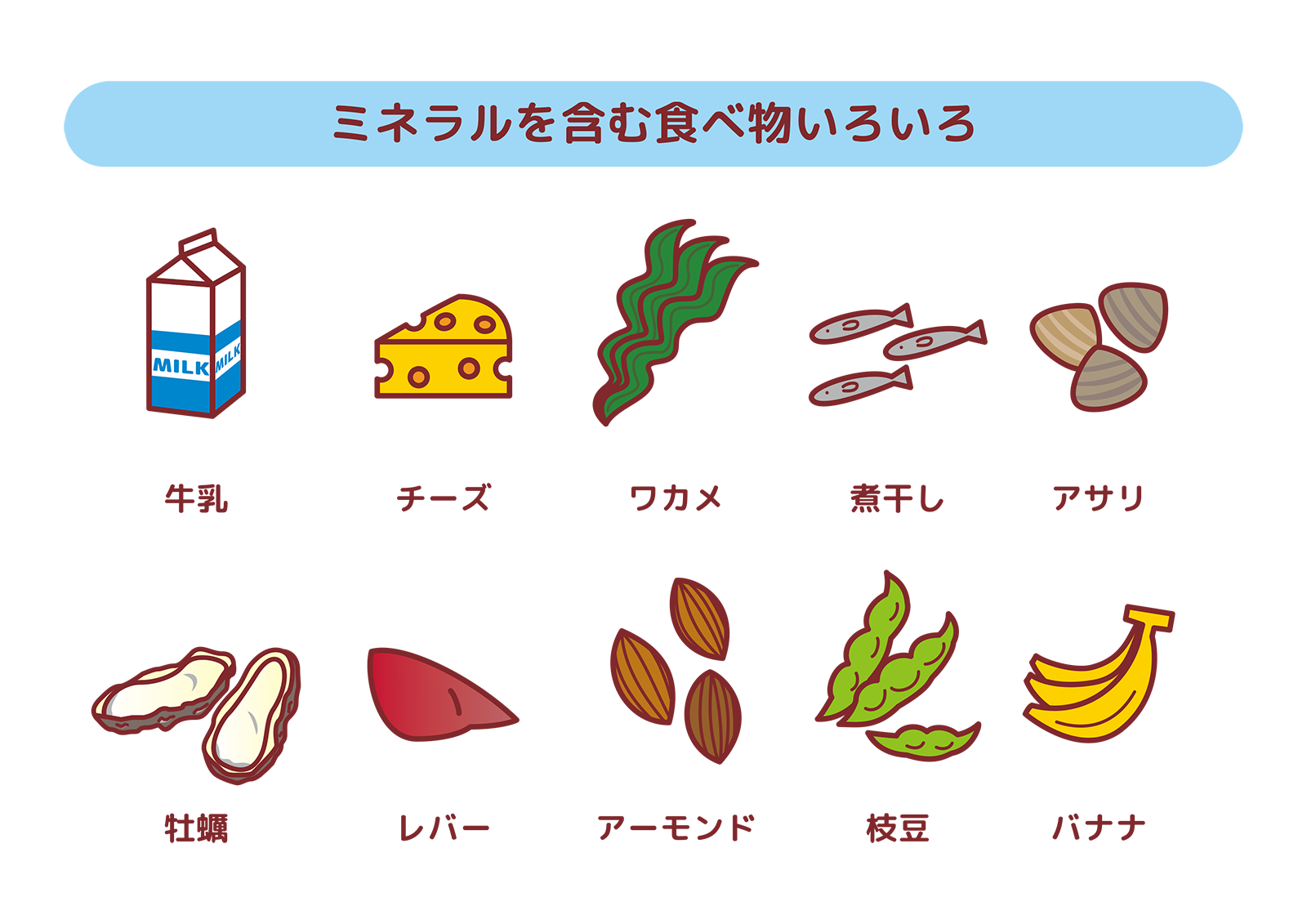

肉や魚、野菜などが不足傾向になるため、たんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維の不足につながります。

ビタミンやミネラル、食物繊維不足は、便秘や口内炎を引き起こす可能性があります。

たんぱく質が不足すると疲労感やむくみに繋がります。

そこで、栄養バランスを意識して備蓄食品を準備するよう心掛けましょう。

◆揃え方のポイント

※「必需品」「主食」「主菜」「副菜その他」の4つのカテゴリを意識して揃えましょう。

おすすめの備蓄食品

「必需品」:水

「主食」:エネルギー源として糖質・脂質

→米、パン、乾麺、シリアル、餅、ビスケットなど

「主菜」:血液や筋肉のもとになるたんぱく質

→肉(焼き鳥、コンビーフなど)、魚(鯖、ツナなど)の缶詰、レトルト食品(牛丼の素、カレー、中華丼など)

常温での保存可能な豆腐(充填豆腐)や牛乳(ロングライフ牛乳)

「副菜その他」:からだの調子を整えるビタミン・ミネラル・食物繊維

→野菜ジュース、ドライフルーツ、缶詰(果物や野菜)、日持ちする野菜(玉ねぎ、かぼちゃ、じゃがいもなど)

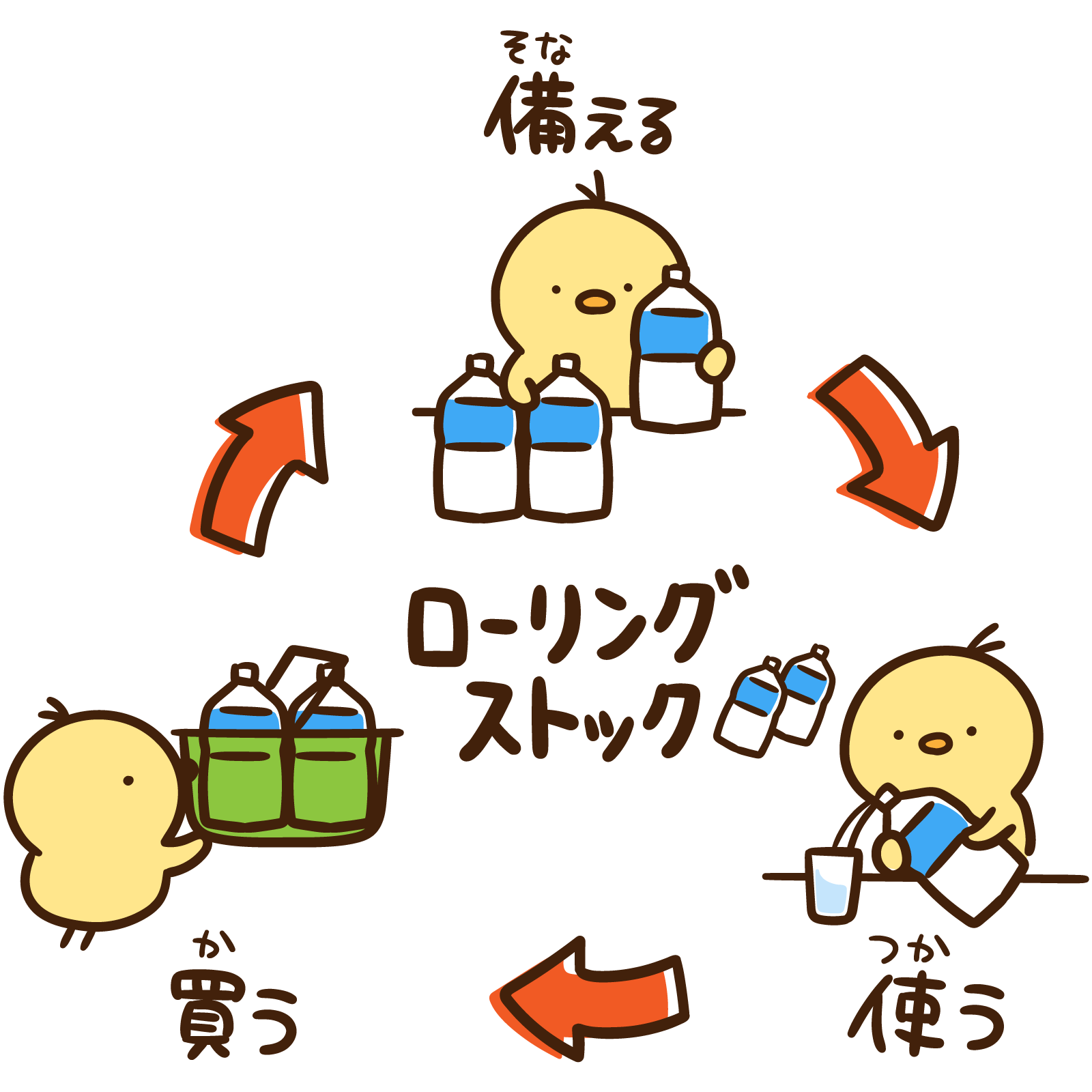

手軽に始められる備蓄方法として、「ローリングストック」という方法があります。

普段食べる食品を少し多めに購入して、賞味期限の古いものから消費していき、消費した分を買い足す考え方です。

この方法を行うことで、一定量の食品が常備されている状態を保つことができます。

災害はいつ起こるかわかりません。

今回、自分自身で色々と調べてみて、我が家の備蓄について考え直すきっかけになりました。

皆さんもいざという時に役立つように今から意識してできるところから始めてみてはいかがでしょうか。

Posted by mlblog02.

カテゴリー: 未分類