残暑に負けない食生活

2021年 8月 27日 金曜日

今年の夏は雨が多く、蒸し暑い日々が続いていますね。

今回は、残暑に負けないための食生活のポイントを4つご紹介します!

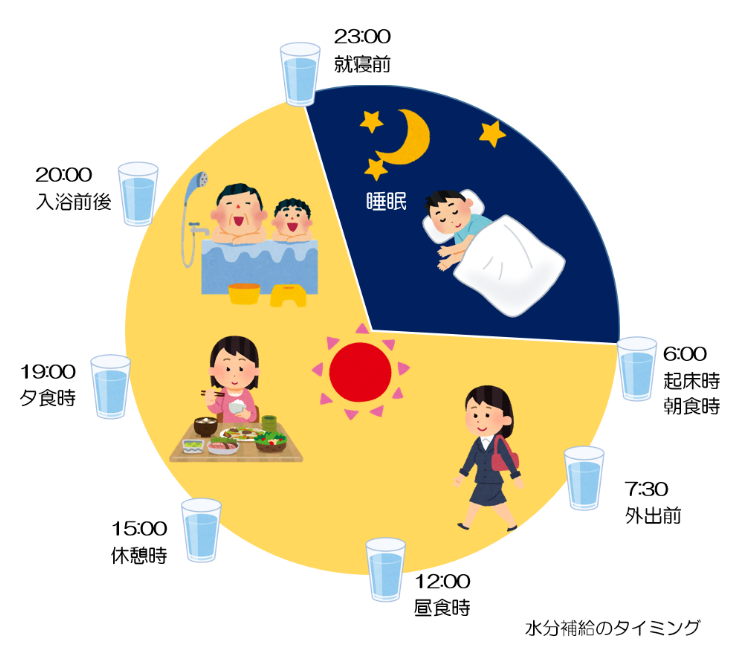

ポイント① こまめな水分補給

室内でも知らず知らずのうちに脱水になる可能性があります。

こまめな水分補給を心がけましょう。

≪水分補給の種類≫

たくさん汗をかいた際には、水分と同時に塩分も失われています。

熱中症や脱水症かなと思った時には、スポーツドリンクや経口補水液といった、水分と塩分を同時に補給できる飲料がおすすめです。

また、コーヒーや緑茶、紅茶はカフェインが含まれています。カフェインには、尿が出やすくなる作用があるため、脱水対策としての水分補給には、おすすめできません。

≪水分補給のタイミング≫

のどが渇く前に、こまめに飲みましょう。

特に高齢者は、のどの渇きを感じにくくなるため、脱水には注意が必要です。

ポイント② バランスのよい食事

暑いときは、そうめんやざるそば、アイスやかき氷などが美味しくなりますよね。

さっぱりとして食べやすいメニューではありますが、炭水化物中心になり、ビタミン・ミネラル・たんぱく質が不足しやすくなります・・・。

炭水化物中心の食事が続くと、エネルギー代謝が上手く行えません。その結果、だるさや疲労感などの体調不良に繋がり、熱中症のリスクも上がります。

食事が、糖質に偏らないように、おかずを付けたり、具材をたっぷり加え、バランスの良い食事を目指してみましょう!

例えば、

そうめんに冷しゃぶサラダを付けると、手軽にバランスアップできます♪

お肉の代わりに、サラダチキンやツナ缶を用いると、美味しくいただけますよ!

簡単にビタミンやミネラル、たんぱく質が補えるので、おすすめです。

≪夏に摂りたい栄養素≫

・ビタミンB1

糖質からエネルギーを作るために、必要な栄養素です。

疲労回復効果や精神安定作用があります。

多く含む食品:豚肉、豆類、米ぬかや小麦はいが など

・たんぱく質

身体(筋肉や皮膚、髪の毛)を作るために、必要な栄養素です。

不足すると筋力が減り、体力が低下して、疲れやすくなります。

多く含む食品:肉、魚、卵、大豆製品、乳製品

・クエン酸

疲労回復効果や、ミネラルの吸収を良くする効果、酸味により食欲を増進させる効果があります。

多く含む食品:レモン、梅干し、カシスなど

・ビタミンC

暑さなどのストレスで消費されやすくなります。

不足すると疲れやすくなったり、風邪を引きやすくなったりします。

多く含む食品:アセロラ、グァバ、ピーマン、ブロッコリーなど

ポイント③ 体の冷やしすぎに注意!

外気温との温度差や、冷房の効きすぎなどによる体の冷やしすぎは自律神経の乱れを招き、体調不良に繋がります。外気温との差は5℃以内にとどめるのがポイントです。

また、冷たいものの食べ過ぎによる胃腸の不調にも気を付けましょう。

ポイント④ 適度な運動とリラックス

室内外の温度差などによる自律神経の乱れや、暑さによる疲労で体調が優れないと、熱中症になるリスクが高くなります。

お風呂でゆっくりとリラックスをしたり、適度な運動をしたり、睡眠を十分にとるなど、体調不良に気を付けましょう♪

まだまだ暑い日が続きますので、今回は残暑に負けない食生活の4つポイントをご紹介しました。

日常生活の中で、上記のポイントにご留意いただき、元気にお過ごしください!

Posted by mlblog02.

カテゴリー: 未分類