桃の節句~ひな祭り~

2022年 2月 25日 金曜日

まだまだ寒い日が続きますが、もうすぐ3月を迎えますね。

3月3日のひな祭りといえば、女の子の健やかな成長や健康を

願う行事で、食べ物は、ちらし寿司に、はまぐりのお吸い物に、

甘酒やひなあられ・・・華やかなイメージがありますが、

みなさんは、ひな祭りの由来や、食べ物の由来をご存じ

でしょうか。

ひな祭りの由来

もともとは、古代中国から伝わった節句

「上巳節(じょうしせつ)」が起源になって

います。季節の変わり目は災いをもたらす

邪気が入りやすいと考えられ、人形を海や

川に流して祓う習慣がありました。

やがて日本に伝わり、平安時代に年中行事に、

そして江戸時代に少し変化をして5節句の1つになり、

3月3日の女の子の成長を祝う「ひな祭り」となったのです。

食べ物の由来

それぞれの食材には意味や願いがあります。

はまぐりのお吸い物

ハマグリの貝殻は1対になっているため、もともとの対

だったものだけしか絶対に合わないということから、

一生を添い遂げる仲の良い夫婦に例えられていると

言われています。「相性の良いパートナーに恵まれるように」という意味が

込められています。

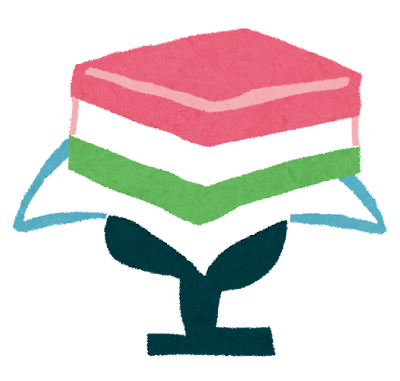

ひし餅

植物のヒシ(菱)は、水面にひろがって茂ることから、

ヒシ形が成長や反映のシンボルとして親しまれています。

「健やかな子に育ってほしい」という願いが込められて

います。また色や順番にも意味があります。

≪色≫

● 緑: 健康・長寿(新しく芽吹いた芽の生命力)

● 白: 純潔・清浄

● 桃色(赤): 魔除け・厄除け

≪順番≫

3食重ねる順番で情景を表します。

● 下から緑・白・桃色: 雪の下から新芽が芽吹き、桃の花が咲いている

● 下から白・緑・桃色: 雪の中から新芽が芽吹き、桃の花が咲いている

ひなあられ

「一年を通して幸せに過ごせますように」という願いが

こもっています。桃色・緑・黄色・白の4色で「四季」

を、白・緑・赤の3食の場合は、「雪や木々の芽吹き、

命」を表しています。

ちらし寿司

実は、ちらし寿司に由来はありませんが、縁起の良い

食材を使っています。

● えび:腰が曲がるまで長生きできるように

● れんこん:明るい未来を見通せるように

● 豆:健康でマメに働けるように

色とりどりの具材にはこんな願いがこめられています。

3月3日は、女の子の成長を祝う日ではありますが、

由来から分かるように これからもみんなが元気で過ごせるように願う日

でもあります。

伝統や食べ物の意味を知った上で、この日の食べ物や色を取り入れて、

ぜひすてきな1日を過ごしてください。

Posted by mlblog02.

カテゴリー: 未分類