夏バテを防ぐための食事と対策

2024年 7月 20日 土曜日

今年も暑い夏がやってきました。

今年も暑い夏がやってきました。

7月は気温が上がり、暑さからくる疲れや食欲不振に悩まされる方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな夏バテを防ぐための食事と対策についてご紹介します。

①夏バテとは?

夏バテとは、暑さや湿度の高さが原因で体調を崩す状態のことを言います。

主な症状には、疲れやすい、食欲がない、倦怠感、胃のもたれ、頭痛などがあります。

これらの症状を軽減するためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。

②夏バテ対策に重要な栄養素

- ビタミンB1

糖質をエネルギーに変換するために必要な栄養素で、疲労回復に役立ちます。 豚肉、うなぎ、玄米などに多く含まれています。

豚肉、うなぎ、玄米などに多く含まれています。

- ビタミンB2

脂質をエネルギーに変換する働きがあります。 レバー、牛乳、納豆などに多く含まれています。

レバー、牛乳、納豆などに多く含まれています。

- ビタミンC

抗酸化作用があり、体の免疫力を高めます。 キウイ、ピーマン、ブロッコリーなどが豊富です。

キウイ、ピーマン、ブロッコリーなどが豊富です。

- ナトリウム

体内の水分バランスを調整します。 汗とともに失われやすく、不足するとだるさを感じやすくなります。

汗とともに失われやすく、不足するとだるさを感じやすくなります。

カリウム

カリウム

体内の水分バランスを調整し、むくみを防ぎます。ナトリウムと同様、汗とともに失われやすいです。

バナナ、じゃがいも、枝豆、切り干し大根などが良い供給源です。

③夏バテ予防におすすめの簡単レシピ

~豚肉と茄子のスタミナそうめん~

にんにくとしょうがの香りが食欲をそそります!

また、にんにくに含まれるアリシンという栄養素が、豚肉に含まれるビタミンB1の吸収率を高めます。

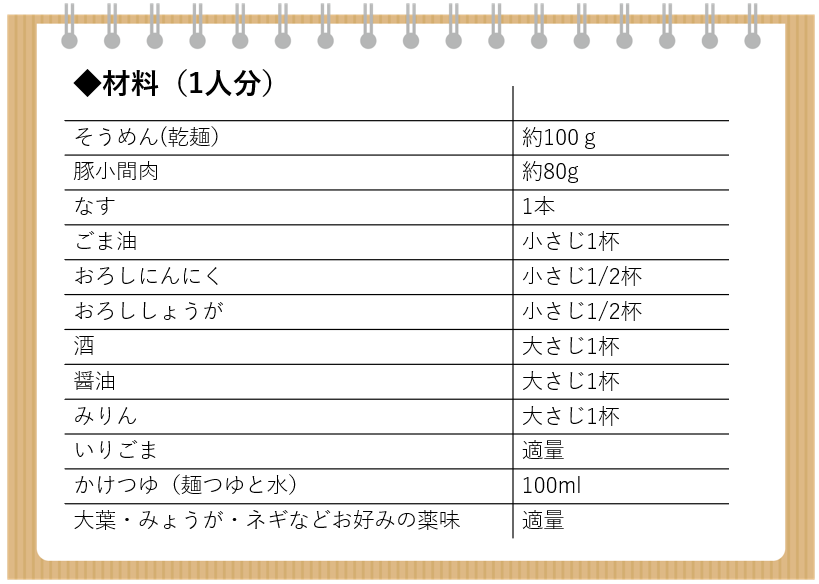

◆材料(1人分)

◆作り方

- なすはひと口大の半月切りに、薬味は細かく刻む。

- フライパンにごま油を熱し、おろしにんにくとおろししょうがを入れ、香りが立ったら豚小間肉を加えて中火で炒める。

- 肉の色が半分白っぽくなったら、なすを加え、さらに炒める。

- なすに油がまわったら、酒を加えて炒める。

- なすがしんなりしてきたら、醤油、みりんを加えて炒め、汁気がなくなったら器に取り出す。

- そうめんを表示通りに茹で、冷水で洗い、水気を切って器に盛りつける。

- 5の具材をそうめんの上に盛りつけ、麺つゆと水を合わせたかけつゆをかけ、薬味といりごまを散らして完成!

④水分補給の重要性

夏場は特に汗をかきやすく、水分不足になりがちです。少なくとも、1日あたり1.5ℓの水分をこまめに摂取するように心がけましょう。

水分補給には、スポーツドリンクや麦茶がおすすめです。

また、カフェインやアルコールを含む飲み物には利尿作用があり、水分の排出を促すため、飲み過ぎには注意しましょう。

⑤生活習慣の工夫

食事以外にも、以下の生活習慣を取り入れることで夏バテを予防できます。

- 起床、就寝時間を決め、規則正しい生活リズムを保つ。

- 軽いストレッチやウォーキングなど、適度な運動を行う。

(室内や涼しい時間帯で行うようにしましょう。) - エアコンで室温24~27℃に保ち、湿度は70%以下を目安に調整する。

暑い夏も元気に過ごすために、バランスの良い食事と生活習慣の工夫を意識してみましょう!

Posted by mlblog02.

カテゴリー: 未分類